Urteil und Erkenntnis

Wenn vom Verstand oder von rationaler Erkenntnis die Rede ist, sollte auch gewusst sein, was Erkenntnis und Verstand überhaupt sind, wie sie funktionieren und was ihre Grundlagen sind. Sonst läuft man Gefahr, Konzepte und Argumentationen für vernunftgemäß zu halten, die dies gar nicht sind.

Sicherlich könnten wir die Wege zur Erkenntnis einfach der Intuition der Menschen überlassen und uns mit der Erinnerung an die Wahrheiten begnügen. Tatsächlich lassen sich die primären Grundwahrheiten erkennen, ohne geisteswissenschaftlich tiefschürfende Diskurse über sie zu führen und sich in das hierfür nötige Vokabular einzuarbeiten. Die Voraussetzung hierfür ist lediglich die vorausgegangene, von Entschlossenheit und Konsequenz geprägte Selbstkonditionierung darauf, Gegebenheiten weit ab von persönlichen Neigungen, Launen, Begierden und verfälschenden (insbesondere sozialen) Einflüssen zu beurteilen, um zur Wahrheit vorzudringen. Ein ideales Beispiel hierfür sind Abraham und Mohammed , die sich beide vor ihrem Prophetentum vom Trubel der Menschen in die Natur zurückzogen, um den Kosmos und sich selbst weit entfernt von den Verlockungen des Menschenweltlichen und den Ablenkungen des Alltags tief zu betrachten.1 Es wird angenommen, dass ihre Herzen hierdurch die Klarheit und Lauterkeit erreichten, die sie für den Empfang der Offenbarung bereit machte.

Rationale Erkenntnis ist also nicht unbedingt an sprachlich oder gar fachsprachlich formulierte Disputationen im Rahmen abstrahierender Dialektik2 gebunden. Vielmehr können durch Selbsterziehung und die damit einhergehende Kontrolle der Selbstheit und der Emotionen und das Hineinhorchen in das eigene Innere intuitive Mechanismen zur Entfaltung bringen, die ohne den Ballast disputativer Formulierungsbemühungen und mancher irreführender Eigenheiten der menschlichen Sprache sogar effektiver und effizienter sein können als langwierige analytische Diskurse. Dies dürfte auch die bisweilen erstaunliche Weisheit, die manche scheinbar ungelehrten und vielleicht sogar analphabetischen Menschen unter Beweis stellen, erklären. Rationalität und Gefühl schließen sich eben nicht aus, zumal beharrliche Übung das Gefühl in den Dienst der Ratio bringen kann und zwischen Gefühl, Emotion und Einbildung gut differenziert werden muss. Denn jede Emotion ist zwar ein Gefühl oder geht mit einem solchen einher - und trägt den Ruf als eine der größten Gefahren für ein klares Urteilsvermögen weitgehend zu Recht - doch längst nicht jedes Gefühl ist eine Emotion. Es gibt eine spezielle Art des Gefühls, welche noch vor allen sprachgestützten Strategien systematisch abstrahierender Dialektik den ursprünglichen Sensor darstellt, um zu rationaler Erkenntnis zu gelangen.3 Doch nur in jemandem, der ernsthaft darauf Wert legt, diese Art des Gefühls auf der Grundlage der Selbstkontrolle und Gewissenhaftigkeit zu kultivieren und dies auch umsetzt, ohne lange Zeiträume zu scheuen, und die dazugehörige spezielle Sensibilität durch den praktischen Umgang mit dem Gefühl stärkt, wird es zu einer ausreichenden Reife, Feinheit und Zuverlässigkeit heranwachsen, die unter Anderem ausschließt, dass man es mit anderen Gefühlen verwechselt und Einbildungen zum Opfer fällt.

Dies bedeutet aber nicht, dass sprachgestütztes dialektisch-analytisches Denken und Hinführen zu den Grundwahrheiten zwingend im Kern andere Wege beschreitet als das intuitive Denken, auch wenn ersteres insbesondere aus kommunikationsproblematischen Gründen einerseits bisweilen gewisse Umwege gehen muss und andererseits auf Manchen den Eindruck der schweren Zugänglichkeit macht. Vielmehr besteht mindestens ein Teil des Anspruchs abstraktiver Dialektik gerade darin, intuitive Erkenntnisprozesse mit all ihren relevanten subtilen Details gewissermaßen sprachlich abzubilden, wenn auch notgedrungen wie zweckmäßig in idealisierender und reduzierter Form, was sie von der Realität der häufig geradezu „organisch“ zustandekommenden intuitiven Erkenntnis, weit entfernt scheinen lassen kann.

Der Eindruck der schweren Zugänglichkeit sollte derweil nicht verwundern, denn nur weil etwas an sich theoretisch von jedem einfach erfasst werden kann, bedeutet nicht unbedingt, dass die Alltagssprache so darauf zugeschnitten ist, dass damit zusammenhängende Beschreibungen und Begründungen niemandem Mühe bereiten. Schon geringe Verschachtelungen und Verkettungen von trivialen Sachverhalten (deren Kategorisierung und standardisierte Benennung im Alltag zunächst niemand für nötig halten würde) erfordern häufig Beschreibungsweisen und spezifische Termini, die den ungeübten Leser vor eine Herausforderung stellen können. Dies ist aus vielen Bereichen bekannt, z.B. der Chemie, der Genetik oder sogar aus der Muttersprache: Schon Kinder ab einem gewissen Alter können ohne explizite Hinweise zur unterbewussten Erkenntnis gelangen, dass „ein Prädikat im Gefüge eines normalen deutschen Aussagesatzes das zweite Satzglied sein muss und ihm in dieser Funktion ein kausaler Nebensatz als Teil des Gesamtsatzes direkt vorausgehen darf“, oder „dass ohne ein gesondertes Subjekt die Konjugation des Verbes zum Ausdruck desselben auch dann nicht ausreicht, wenn sie eindeutig ist“. Diese Sachverhalte sind für das Kind einfach genug, um sie sogar in die Sprachpraxis einfließen zu lassen - die eben zu lesenden Beschreibungen derselben Sachverhalte hingegen stellen nicht nur das Kind, sondern auch manchen gebildeten Erwachsenen vor eine Herausforderung. Und nicht zu vergessen können auch triviale Sachverhalte von subtiler Natur sein, und Subtiles auszudrücken und den Ausdruck zu verstehen kann sich erfahrungsgemäß recht aufwendig gestalten.

Ein weiterer Faktor, der den irreführenden Eindruck verstärken kann, dass intuitives und dialektisches Urteilen im Kern nichts miteinander zu tun haben, ist die auf der dialektischen Ebene nicht selten zusätzlich nötige Auseinandersetzung mit Argumenten gegnerischer Standpunkte und die Behandlung von befürchteten oder tatsächlichen Einwänden, was entsprechende Abhandlungen enorm aufblähen kann und weiter die Ähnlichkeit zu intuitivem Denken, das im Rückblick dagegen manchmal einem unscheinbaren Lufthauch gleicht und in seinen Schlüssen meist fulgurativ wirkt, vermissen lässt.

Es klingt sicher bereits an, wie verfehlt es ist, zu meinen, dass abstrahierende Dialektik angesichts der Möglichkeiten der menschlichen Intuition überflüssig sei, und dass man sich immer und uneingeschränkt auf dieses intuitive Potential bei der Lenkung des eigenen und der Blicke Anderer auf die Grundwahrheiten verlassen könne. Denn der Nutzen abstrahierender Dialektik und die Zwecke, welche sie weiterhin erfüllt, sind zahlreich:

- Sie kann sich als gute Hilfestellung für intelligente, aber noch unentschlossene Menschen erweisen. Ihr Erkenntnisprozess kann möglicherweise beschleunigt oder seine Versandung verhindert werden.

- Zu Ehren der Wahrheit, aber auch zur Ermutigung schwach Überzeugter, die sich von der evtl. Überlegenheit vortäuschenden Attitüde der Vertreter abweichender Standpunkte leicht beeindrucken lassen, lässt sich mit ihr nachvollziehbar machen, dass der vertretene Standpunkt im Diskurs der in Wirklichkeit überlegene ist.

- In der Regel fehlt es weder in der umgebenden Realität an Stimmen noch in der eigenen Psyche an unwillentlichen Gedanken, die auf persönlich-intuitionellen Wegen gewonnene Erkenntnisse streitig zu machen suchen bzw. geeignet sind, diese streitig zu machen, indem sie nahelegen, Einbildungen, Wunschvorstellungen oder gar einem psychischen Defekt aufgesessen zu sein und das rational konstruktive Gefühl mit anderen Gefühlen oder naiven Neigungen verwechselt zu haben. Bekanntlich blieben derartige Suggestivitäten nicht einmal auf Abraham und Mohammed ohne eine zumindest flüchtige Wirkung4 - wie erst ist dies beim durchschnittlichen heutigen Menschen zu befürchten? Hochwertige Dialektik kann hier festigend wirken und ist hierfür im heutigen modernen Zeitalter womöglich wichtiger denn je, denn:

- wir leben in einer Zeit, in der die Rolle von Gefühl und Intuition in Erkenntnisprozessen stark marginalisiert wird, und in der Menschen im Zuge der vorherrschenden Kultur prinzipiell erzogen werden, allem, was nicht intersubjektiv nachvollziehbar und somit in seinen detaillierten Grundlagen schwarz auf weiß allgemein für die Einsichtnahme zur Verfügung steht, zu misstrauen,

- im Vergleich zu den Zeiten der Propheten hat die Abgeschnittenheit einer

enormen Anzahl von Menschen von der Natur und ihrer die intuitive

Erkenntnis fördernden Eindrucksfülle extreme Ausmaße angenommen,

- wir leben in einer Zeit, in der die Rolle von Gefühl und Intuition in Erkenntnisprozessen stark marginalisiert wird, und in der Menschen im Zuge der vorherrschenden Kultur prinzipiell erzogen werden, allem, was nicht intersubjektiv nachvollziehbar und somit in seinen detaillierten Grundlagen schwarz auf weiß allgemein für die Einsichtnahme zur Verfügung steht, zu misstrauen,

- Es wäre vermessen oder zumindest übertrieben pessimistisch, an der Existenz von Menschen zu zweifeln, die infolge einer für die Moderne typischen gestörten bzw. überlagerten intuitionellen Leistungsfähigkeit zwar bereits irgendeine abwegige Überzeugung hegen, aber lediglich im Sinne einer vorläufigen Überzeugung, während sie zugleich für kohärente dialektische Darlegungen zugunsten alternativer Überzeugungen offen und grundsätzlich bereit sind, sich dem Standpunkt der stärkeren dialektischen Argumentation anzuschließen.

- Manche Menschen sind aufgrund ihres beruflichen oder sonstigen Hintergrundes dialektisches Denken und Argumentieren gewohnt und sind über eine andere als die Sprache der Dialektik nicht erreichbar. Im Aufruf zum Wege Gottes die betreffende Zielgruppe in ihrer Sprache anzusprechen, entspricht einem aus dem Ehrwürdigen Koran bekannten Usus der Gesandten.5

Dabei soll nicht geleugnet werden, dass Dialektik nicht unbedingt alle relevanten Arten intuitiven Denkens abbildet, denn während (die bis hierhin gemeinte) Dialektik echte Erkenntnis und objektiv korrekte Urteile zum Ziel hat, müssen intuitive Denkprozesse nicht immer in Erkenntnis im strengen Sinne münden, um „gut“ oder in einem anerkennungswürdigen Sinne brauchbar zu sein. Letzteres kann nämlich auch dann der Fall sein, wenn der Prozess anstelle eines objektiv korrekten Urteils zu einer gesunden, mit der Natur des Menschen (u.a. als Vernunftwesen) harmonierenden Haltung führt.6 Sicherlich ist jedes objektiv korrekte, auf objektiv korrekte Weise (!) erreichte Urteil als eine gesunde Haltung anzusehen. Längst noch nicht muss sich aber jede gesunde Haltung in einem auf jene Weise erreichten Urteil manifestieren. Nichtsdestotrotz spricht nichts dagegen, argumentative Dialektik auf die Abbildung auch solcher intuitiven Prozesse auszuweiten, solange im Bedarfsfall entsprechende Kennzeichnungen an den Stellen dieser Ausweitung nicht fehlen.

Ebenfalls ist abstrahierende Dialektik möglich, welche Denkprozesse repräsentiert, die auf keiner nicht-dialektischen Ebene ohne hohen Aufwand initiiert und durchlaufen werden können und somit, außer vielleicht in Bezug auf außerordentlich hoch begabte Menschen, recht intuitionsfern ist. Ob sie zu richtigen oder falschen Ergebnissen führt, ist allerdings hiervon unabhängig.

Ohne die besagte Ausweitung lassen sich die intuitiven Denkprozesse, welche abstrahierender Dialektik zugrunde liegen, dementsprechend als Schnittfläche zwischen Dialektik allgemein und Intuition allgemein vorstellen.

1. Was ist Erkenntnis?

Auch wenn es hier um diejenige Erkenntnis (V) geht, in welche rationale Denkvorgänge münden,7 ist es dennoch zur Analyse des Begriffs aufschlussreich, seine mit der Sinneswahrnehmung verknüpfte Ausprägung zu betrachten: „Ich erkenne zwischen den Blumen ein Veilchen.“ Der Sprecher dieses Satzes meint, dass er einen Gegenstand wahrnimmt, den er in die Kategorie der Veilchen einordnet, und zwar richtigerweise einordnet. Dieses Einordnen ist essentiell, während hingegen die Wahrnehmung alleine nicht genügt, um von einer Erkenntnis sprechen zu können, zumal man oft genug etwas wahrnimmt, ohne zu erkennen, was es ist (in seiner extremen Form ist dies ja sogar als neuropathologisches Syndrom bekannt).8 Man mag z.B. eine schöne Melodie wahrnehmen, die einem vielleicht sogar bekannt vorkommt, ohne zu erkennen, um was für eine Melodie es sich handelt. Erst, wenn man sie mit einer Melodie, die man schon einmal gehört hat, und an die man sich noch erinnert, auf gültigen Grundlagen (also nicht nur aufs Geratewohl) identifiziert, d.h. die beiden als identisch beurteilt, und zwar korrekt beurteilt, also diese und die abgespeicherte Melodie tatsächlich im Wesentlichen identisch sind, kann man von einer (hier noch primitiven) Erkenntnis sprechen.

Wie damit zu sehen ist, kommt der Begriff des Urteils (V) im Begriff der Erkenntnis vor. Diese Tatsache verlangt nach einer Differenzierung, zumal Differenzierungen zwischen nahe beieinanderliegenden Begriffen zu ihrer besseren Erfassung beitragen, so auch im Falle der Begriffe des Urteils und der Erkenntnis. Eine wichtige, dem Sprachgebrauch zu diesen Begriffen entnehmbare Differenz zwischen Urteil und Erkenntnis ist nun, dass ein Urteil auch falsch sein kann, während schon im Begriff der Erkenntnis festgelegt ist, dass eine solche immer korrekt ist. Man kann nichts „falsch erkennen“. Zudem sind Erkenntnisse immer nur etwas, was in unserem Inneren stattfindet, Urteile hingegen können sowohl etwas bloß Innerliches als auch etwas in die Außenwirklichkeit Hineinreichendes, „sich Äußerndes“ sein.

Lernen

Ein Abgleich der Kriterien für das Vorliegen von Erkenntnis mit den Kriterien für das Vorliegen von Wissen9 bestätigt eine intuitiv evidente Tatsache hinsichtlich einer besonderen Eigenschaft der Erkenntnis: Erkenntnis geht mit der Entstehung von Wissen (S) einher. Oder besser: Erkenntnis ist Entstehung (bzw. Erwerb) von Wissen. Sie ist im Menschen die primäre und ursprünglichere der beiden natürlichen Formen der Entstehung von Wissen. Intuitiv evident ist dies angesichts der offensichtlichen Widersprüchlichkeit einer Aussage wie: „Ich habe erkannt, dass es so ist, aber ich weiß es nicht.“ Die zweite Form der Entstehung von Wissen ist derweil das Lernen, soweit die Lehrquelle und ihre allgemeine oder partikuläre Referenz hinreichend verlässlich sind. Damit der auf diesem zweiten Wege zu Wissen gekommen zu sein Beanspruchende zu Recht sagen kann, er wisse das Gelernte, auch wenn er es nicht selbst direkt erkannt hat, muss sein Lernen nichtsdestotrotz auf einer Erkenntnis gründen, nämlich seiner Erkenntnis, dass die lehrende Quelle und ihre Referenz verlässlich sind. Dies bestätigt, dass Erkenntnis die ursprünglichere Form der Wissensentstehung ist.

Genau betrachtet ist das eben besagte Lernen, wenn man es neben Erkenntnis stellen möchte, bereits ein spezielles, nämlich das vermittlungsbasierte Lernen. Denn Lernen allgemein ist nicht nur eine Form der Wissensentstehung, sondern es handelt sich hier mehr oder weniger um ein und denselben Begriff. Aktives Lernen ist die Herbeiführung der Entstehung von Wissen im eigenen Inneren - am arabischen Vokabular sieht man es besonders gut: ta'allama تعلم („lernen“) geht sichtbar auf die Wurzel 'lm علم („Wissen“) zurück und bedeutet wörtlich „sich wissend machen“, d.h. „sich Wissen aneignen“. Soweit unser Wissen nun auch unwillkürlichem Lernen entstammt, ist eine noch weiter gehende Identifizierung der Begriffe miteinander möglich, denn dann fällt der Aspekt der von der lernenden Person veranlassten Herbeiführung weg. Wohl niemand hätte etwas dagegen einzuwenden, über eine Person, in deren Inneren auf wundersame Weise plötzlich Wissen entstanden ist, zu sagen, sie hätte in jenem Augenblick – wenn auch auf unerklärliche Weise – etwas Neues gelernt.

Wenn jede Entstehung von Wissen ein Lernen ist und jede Erkenntnis Entstehung von Wissen, ergibt sich syllogistisch: Jede Erkenntnis (V) ist ein Lernen. Dies bedeutet natürlich nicht, dass jedes Lernen (partikuläre) Erkenntnis ist. Man beachte nämlich, dass sich sagen lässt, jemand habe „etwas Unwahres (als wahr) gelernt“, ohne dass sich mit der gleichen Selbstverständlichkeit sagen lässt, er habe „etwas Unwahres (als wahr) erkannt“. Eher erscheint Letzteres als purer Widerspruch in sich. Entweder erkennt man wahre Dinge bzw. Sachverhalte, oder man erkennt gar nichts.

Nebenbei erweist sich angesichts der Möglichkeit des Lernens von Unwahrem, dass „Lernen“ entweder ein multikonzeptioneller Terminus ist10 oder eine Feinjustierung seiner obigen Definition vorgenommen werden muss, die den Aspekt des Wissens (S) mit dem Aspekt dessen, was für Wissen (S) gehalten wird, ersetzt. Demnach wäre Lernen die Entstehung von für Wissen Gehaltenem oder die Herbeiführung dieser Entstehung.

Einordnen und Differenzieren

Demgegenüber ist Erkenntnis, zumal sie ja ein spezielles Lernen ist, nicht nur die Entstehung von für Wissen Gehaltenem, sondern die Entstehung von für Wissen Gehaltenem, das auch Wissen ist, kurz (und wiederholend): Entstehung von Wissen. Das ist aber nur eine Einordnung des Erkenntnisbegriffs unter einen Oberbegriff, die noch nicht zum Wesen des Begriffs vordringen lässt. Darum sollte der eine oder andere wesentliche Bestandteil des Begriffs unter die Lupe genommen werden. Als einen solchen haben wir bereits den Begriff des Urteils (V) identifiziert. Was aber ist eigentlich ein Urteil (V)? Den Beispielen mit dem Veilchen und den Melodien lässt sich nach einer unter dem Aspekt dieser Frage erneut durchgeführten Betrachtung entnehmen, dass Urteilen ein Einordnen bzw. Zuordnen ist, jedoch nicht irgendein solches, sondern eines nach Kriterien, anhand derer verglichen wird, darüber hinaus eines ohne Vorbehalt, d.h. ein als unabänderlich gemeintes, da als korrekt angesehenes Einordnen. Nicht so gemeinte und angesehene, mit Vorbehalt behaftete Ein- und Zuordnungen nennen wir hingegen Vermutungen.

Die Herausforderung daran, zu Erkenntnis zu gelangen, besteht nicht in der Kenntnis der formalen Grundlagen der Beschreitung des Weges dorthin, soweit diese weitgehend trivial und (zumindest früher oder später) unstrittig sind, z.B. die Gültigkeit der klassischen Syllogistik (die heutige Infragestellung ihrer Leistungsfähigkeit sollte nicht als Infragestellung ihrer Gültigkeit missverstanden werden). Die Herausforderung besteht vielleicht nicht einmal hinsichtlich der Anwendung von Regeln des Schließens aus gegebenen Prämissen. Das eigentliche Problem ist vielmehr die Auffindung und korrekte Zusammenstellung dieser Prämissen; diese nämlich beruhen zu ihrer Korrektheit einzig und allein auf der korrekten Differenzierung der Gegebenheiten. Man kann die fehlerfreieste Schlussfolgerung anstellen - es hilft alles nichts, wenn die Prämissen uneindeutige (also ungenügend voneinander getrennte Bedeutungen tragende) Ausdrücke beinhalten. Am Ende wird, außer mit Glück, ein falsches Urteil stehen. Statt von korrekter Differenzierung können wir äquivalent auch von etwas sprechen, dass uns aus nicht weit zurückliegenden Ausführungen bekannt vorkommen wird: nämlich von der korrekten Einordnung in Kategorien. Denn keine zwei Dinge können voneinander unterschieden werden, ohne eines der beiden oder beide woanders als zuvor einzuordnen. Dies geht analog zur Unterscheidung in der empirischen Realität, in welcher keine zwei Dinge voneinander entfernt werden können, ohne mindestens eines der beiden einem anderen Ding oder einem anderen Ort als dem bisherigen anzunähern. Keine zwei Schachfiguren, die auf demselben Feld stehen, können voneinander getrennt werden, ohne dass danach mindestens eine der beiden auf einem anderen Feld steht.

Wenn es also von alters her heißt, dass das arabische Wort ħikmah („Weisheit“), welches ja bezeichnenderweise vom Verb ħakama („urteilen“) kommt und das wurzelgleiche ħukm („Urteilskraft“, wrtl. „Urteil[-en]“) im Ehrwürdigen Koran11 synonym dazu verwendet wird, bedeute, etwas an seinen richtigen Ort zu setzen bzw. die Fähigkeit hierzu,12 so hätte es dem Begriff im Endeffekt nichts hinzugefügt und nicht viel entzogen, wenn statt vom Setzen (Einordnen) wiederum vom Differenzieren die Rede gewesen wäre. Bemerkenswert ist auch, wie schon im Deutschen durch die Bestandteile von Ausdrücken wie „Urteil“ oder „Entscheiden“ die Assoziation des Differenzierens bzw. Trennens vermittelbar ist.

Das nämlich ist anscheinend das, worin die Drehachse des ganzen Erkenntnisvermögens besteht: Die Fähigkeit zum Erkennen von Gemeinsamkeiten, also zum (korrekten) Einordnen in Kategorien bzw. zum Kategorisieren, und zum Erkennen (und Würdigen) von Unterschieden, also zum (korrekten) Differenzieren.

Die Anwendung des Wortes „erkennen“ im Alltag der Sinneswahrnehmung bestätigt dies: Wird ein Patient beim Augenarzt gefragt, ob er an der Wand projizierte Buchstaben erkennen könne, wird er diese Frage nicht wahrheitsgemäß bejahen können, wenn er die Buchstaben trotz allen Zusammenkneifens der Augen voneinander nicht unterscheiden kann, und auch nicht, wenn er zwischen keinem der in seinem Gedächtnis gespeicherten und den projizierten Buchstaben eine Gemeinsamkeit feststellt. - Wer nie die geringste Helligkeit wahrgenommen hat und nie wahrnimmt, und somit keine Möglichkeit hat, mit ihr die Dunkelheit zu vergleichen und sie von ihr zu unterscheiden, dem fällt die Dunkelheit, in der er sich befindet, nie auf, und umgekehrt.13

Verstehen

Hier geht es aber nicht um triviales, sinnliches Erkennen, das über die Sinnesorgane zugetragene Sinnesdaten oberflächlich unterscheidet und zuordnet, sondern vielmehr um das Erkennen von Sachverhalten, die für die oberflächlichen Sinne unsichtbar und somit im ersten Schritt unerkennbar sind. Somit geht es sozusagen um eine zweite Ebene des menschlichen Erkennens, mag man diese Ebene je nach Bezugnahme auf ihren Wert oder aber den mit ihr verbundenen Aufwand nun „höher“ oder „tiefer“ nennen. Bei den im ersten Schritt unerkennbaren Dingen kann es sich durchaus um ganz Banales und Profanes handeln, z.B. dass ohne weiteres der Kassierer im nächsten Supermarkt einem die auf

das Fließband gelegten Waren für ein selbstgemaltes Bild statt für Geld

kaum überlassen wird. Die Unsichtbarkeiten: Bevor man sich auf den Weg

dorthin macht, sieht man nicht einmal den Supermarkt, geschweige denn

den Kassierer oder die Situation des „Bezahlens“, und dennoch ist das

Zutreffen der negativen Erwartung hier sicher. Ein weiteres Beispiel ist, inwiefern Haltung und Mimik eines Gegenübers echt oder gespielt sind, und was es wahrscheinlich (wirklich) fühlt.

Entsteht das Wissen in einer Person aufgrund eigener innerer Bemühung, ohne dass das Wissen absichtsvoll kommunikativ mitgeteilt wurde, handelt es sich bei dieser Wissensentstehung um eine Erkenntnis derjenigen Art, um die es in diesem Artikel geht. Im Folgenden ist es denn von den beiden Begriffen des Erkennens bzw. der Erkenntnis nur noch dieser, auf den Bezug genommen wird.

Eine solche spielt schon in der sprachlichen Kommunikation eine unverzichtbare Rolle: „Das Kind hat sich einen Amerikaner gekauft und ihn zur Hälfte aufgegessen.“ Dass es sich in diesem Satz bei dem Amerikaner nicht um einen Menschen, sondern um ein Gebäck oder zumindest eine Speise handelt, ist eine Erkenntnis der (wenn auch hier nur geringfügig) höheren Ebene, zumal den Sinnen alle Elemente der von dem Satz referenzierten Realität (Kind, Essen, gegessener Gegenstand) und erst Recht der Vorstellung des Sprechers verborgen sind und nur die Zeichen des Satzes wahrnehmbar sind. Hierin wird deutlich, dass ungeachtet der Tatsache, dass bei rein kommunikationsbasiertem Lernen Lehrinhalte nicht partikulär erkannt werden, solches Lernen unter einem weiteren Aspekt - neben demjenigen der Bewertung der Lehrquelle - ohne die allgemeine Fähigkeit zu partikulärem Erkennen nicht auskommt.

An letzterem Beispiel lässt sich auch sehen, wie eng die Begriffe des Erkennens und des Verstehens miteinander verknüpft sind: Das Erkennen von Bedeutungen gehört zum Verstehen von Sprache. Der Satz „Ich verstehe, was du meinst“ ist gleichbedeutend mit dem Satz „Ich erkenne, was du meinst“. Dennoch gibt es einen Unterschied im deutschen Sprachgebrauch: Im Deutschen kann man den Satz „Ich habe den Text verstanden“ nicht ersetzen mit dem Satz „Ich habe den Text erkannt“. Das Substitut müsste vielmehr lauten: „Ich habe die Bedeutung des Textes erkannt.“ Nichtsdestotrotz ändert es nichts an der Feststellung: Jedes Verstehen ist ein Erkennen oder wenigstens mit Erkenntnis verbunden.14 (Umgekehrt gilt dies nicht: Manches Erkennen ist kein Verstehen, so zum Beispiel das Erkennen von Gesichtern.)

Damit sind wir nach der Klärung der Begriffe des Urteils und der Erkenntnis zu der Frage angelangt, was Verstand eigentlich ist. Es würde uns hierbei nicht sehr weit bringen, esoterische, von dem einen oder anderen Kleriker vertretene Definitionen zu übernehmen, denen zufolge der Verstand ein „geisthaftes Licht“ (nûr rûħâniyy)15 sei - vielmehr unterstreichen solche völlig inhaltsleeren und unbelegbaren Auslegungen die Dringlichkeit, bei diesem Begriff für definitorische Klarstellungen zu sorgen. Immerhin ist zu befürchten, dass Anhänger solcher Auffassungen felsenfest überzeugt sind, rationale Erkenntnisse zu haben, die aber von Rationalität in Wirklichkeit kaum weiter entfernt sein können. Unklarheit über den Verstandesbegriff erleichtert es außerdem Polemikern, an die Wahrheit glaubenden Menschen einzureden, sie handelten dem Verstand zuwider. Die mit solchen Diffamierungen Konfrontierten sind in ihrer Perplexität und Beschämtheit häufig nicht in der Lage, den Polemikern aufzuzeigen, dass in Wirklichkeit diese es sind, deren Haltung von Unverstand zeugt. Als letzten Ausweg sehen viele für sich nur noch, sich in die Berufung auf die schwer bis gar nicht nachweisbare Herz-Verstand-Dichotomie zu flüchten.

Die vorzunehmende Klarstellung des Verstandesbegriffs ist einerseits zwar nicht so schwer, dass man auf ominöse Inhaltslosigkeiten ausweichen muss, andererseits aber doch nicht ganz trivial, denn wir haben es hier - was manche vielleicht überraschen mag - mit einer multikonzeptionellen Vokabel zu tun.

Zunächst ist „Verstand“ offensichtlich nichts weiter als die sprachliche Substantivierung von „verstehen“,16 wie auch „Stand“ von „stehen“, „Gang“ von „gehen“, „Schwund“ von „schwinden“, und so weiter. Als Erstes kommt daher in Frage, den Akt, das Ereignis oder den Vorgang des Verstehens als „Verstand“ zu bezeichnen. Dies ist problematisch, denn jedes Verstehen ist zwar ein Erkennen, aber nicht jeder, über den sich sprachlich sagen lässt, er besitze Verstand, erkennt unbedingt in jedem Augenblick, in dem sich über ihn jenes sagen lässt, etwas. Es ist dennoch nichts dagegen einzuwenden, festzuhalten, dass es (zusätzlich zu Verstand (S)) etwas als Verstand (V) bezeichnet zu werden Geeignetes gibt, auch wenn es vielleicht nicht das ist, was wir suchen. Das Gesuchte hingegen ist dem Sprachgebrauch nach zu urteilen offensichtlich etwas, was man besitzen kann.

Nun kann man nur zweierlei besitzen: Entweder eine Sache oder eine Eigenschaft (und sei es auch nur eine kontextuelle Eigenschaft, wie z.B. einen Spielermarktwert). Im Verstand eine Sache bzw. ein Ding zu sehen, ist sprachlich mindestens im Sinne eines Metonyms möglich - fraglich ist jedoch, ob dies uns weiter bringt. Denn dafür, was dieses Ding sein soll, kommt sehr Verschiedenes in Frage, darum sehen manche im Verstand ein Gerät oder ein Organ, andere eine wie die oben genannte geisthafte Lichtentität... Und selbst wenn wir wüssten, welches dieser Dinge dafür in Frage kommt,17 würde uns ohnehin weniger interessieren, was seine außenwirkliche Natur ist oder woraus es substantiell besteht, als was es macht und wie man es benutzt. Darum gibt es, wenn mit Verstand keine reine Eigenschaft gemeint ist, nur einen sinnvollen Definitionsansatz: Verstand ist ein innerliches Mittel bzw. die Gesamtheit der innerlichen Mittel zur Erreichung höherer (d.h. über triviale Sinnesurteile hinausgehender) Erkenntnis. Das ist natürlich noch keine ausreichende Definition, sondern eben der Ansatz zu einer solchen. Hierfür müsste noch ausgeführt werden, worin konkret die besagten Mittel bestehen. Dies ist das Thema eines späteren Kapitels.

Ist Verstand aber eine reine Eigenschaft, dann ist keine Definition plausibler als diejenige, die den Verstand als Fähigkeit zum Erkennen definiert. Unter diesem Aspekt ist der Verstand des Menschen also sein Erkenntnisvermögen. Dies bestätigt sich in der Etymologie des deutschen Wortes „Verstand“, denn es ist sozusagen ein phonetisch leicht modifiziertes „Vorstand“ (althochdeutsches Verb: farstān) im Sinne eines „Davorstehens“.18 Im trivialen Bereich der alltäglichen Sinnesurteile ist ja mit einem Davorstehen verbunden, dass man dann, wenn man vor einem Gegenstand steht - und häufig erst dann - diesen und Einzelheiten von ihm erkennen kann. Wenn „Davorstehen“ nun gleichbedeutend damit ist, erkennen zu können, ist Verstand etymologisch betrachtet tatsächlich Erkenntnisvermögen. - Aufgrund der Inbegriffenheit des Urteils- im Erkenntnisbegriff lässt sich diese Eigenschaft auch „Urteilsvermögen“ nennen, wobei diese Benennung insofern gröber ist, als man sich stets hinzudenken muss, dass sie nicht jedwedes, sondern korrektes, innerliches Urteilen meint.

Aufbauend auf dem Bisherigen lässt sich das Spektrum der möglichen Begriffe für den Terminus des Verstandes wie folgt darstellen:

- aktuale Erkenntnisvorgänge

- ein innerliches Instrumentarium (zur Erreichung höherer Erkenntnis)

- ein Erkenntnisvermögen (bezogen auf höhere Erkenntnis)

Den ersten Begriff, der ohnehin nicht „Verstand (S)“, sondern nur „Verstand (V)“ zugrundeliegen kann, haben wir bereits beiseite gelegt, er ist nur der Vollständigkeit halber aufgeführt.

Die verbleibende Multikonzeptionalität ist vielleicht nicht weiter tragisch, denn beide letzte Punkte bedürfen noch einer Spezifikation, ohne welche die beiden Begriffe zu unscharf sind, um Feststellungen zuzulassen, ob etwas im Einklang mit dem Verstand steht oder ihm widerspricht. Für einen verlässlichen Verstandesbegriff muss diese Spezifikation etwas sein, das ihnen beiden gemeinsam ist, und dessen Fehlen zugleich das Fehlen jenes Instrumentariums als auch des Vermögens bedeuten muss. Es muss etwas sein, was den Verstand - zusätzlich zur bereits jetzt beiden gemeinsamen Ermöglichung von Erkenntnis - ausmacht, egal ob man ihn als Mittel oder als Vermögen auffasst.

Die der instrumentaristischen Definition noch fehlende Spezifikation ist die Antwort auf die Frage, woraus sich das Instrumentarium zusammensetzt bzw. worin es besteht. Die der potentialistischen Definition noch fehlende ist die Antwort auf die Frage, worauf sich das Vermögen gründet bzw. wodurch es zustandekommt. Und diese beiden Antworten müssen identisch sein oder wenigstens einander umfassen.

2. Die Triade des menschlichen Urteilsvermögens

Es ist ein wohl nicht unverbreiteter Irrtum, der Grad der Urteilsfähigkeit eines Menschen sei ausschließlich angeboren, statisch und könne in keiner Weise zunehmen. Ein einfaches Beispiel widerlegt dies: Jemand mag zunächst nicht in der Lage sein, Angaben über die Länge der Hypotenuse eines rechtwinkligen Dreiecks, von dem nur die Längen der Katheten gegeben sind, zu beurteilen. Er lässt sich aber hierzu in die Lage versetzen, indem man ihm den Satz des Pythagoras und dessen Anwendungsweise beibringt. Seine Urteilsfähigkeit lässt sich also, und sei er auch eine ansonsten nur durchschnittlich intelligente Person, zumindest hinsichtlich eines speziellen Aspekts vergrößern.

Freilich ist die in diesem Beispiel angeführte Art des Ausbaus der Urteilsfähigkeit keine besonders hochrangige - für unseren Zweck der Definition des Rationalen ist das Beispiel jedoch ausreichend. Es zeigt, dass sich Urteilsfähigkeit durch die Erweiterung des geistig-theoretischen Instrumentariums vergrößern lässt. Letzteres ist im Übrigen die Art des gesuchten Instrumentariums, nicht die materiell-organische, die auf der neurologischen Ebene sicher auch existiert, aber uns hier nicht weiterführt, sondern eben die geistig-theoretische: In dem Beispiel besteht es aus einem Satz und einer Methode, und zwar dem Satz des Pythagoras und seiner Anwendungsweise.

Da wir keine andere Vergrößerung des Erkenntnisvermögens außer durch den Ausbau des geistig-theoretischen Arsenals kennen (abgesehen von bloßen Effizienzsteigerungen), fallen in dem für uns relevanten Zusammenhang die Begriffe des Vermögens und des Instrumentariums offenbar zu einem einzigen Begriff zusammen. Somit ist auch der Ansatz für die identische Antwort auf die zuletzt offen gelassenen Fragen gefunden, worauf sich das Erkenntnisvermögen gründe, und woraus sein Instrumentarium bestehen müsse, nämlich auf bzw. aus Sätzen und Methoden.

Da wir über den gesamten Verstand reden und nicht nur über eine spezielle Einzelfähigkeit wie die des Urteils über die Maße rechtwinkliger Dreiecke, stehen wir vor der Aufgabe, diejenigen Sätze und Methoden zu suchen, auf die sich alle Urteilssätze und -methoden zurückführen lassen müssen, und in denen sie allesamt, wenn sie denn die Stufe der Rationalität zu Recht innezuhaben beanspruchen, wurzeln.

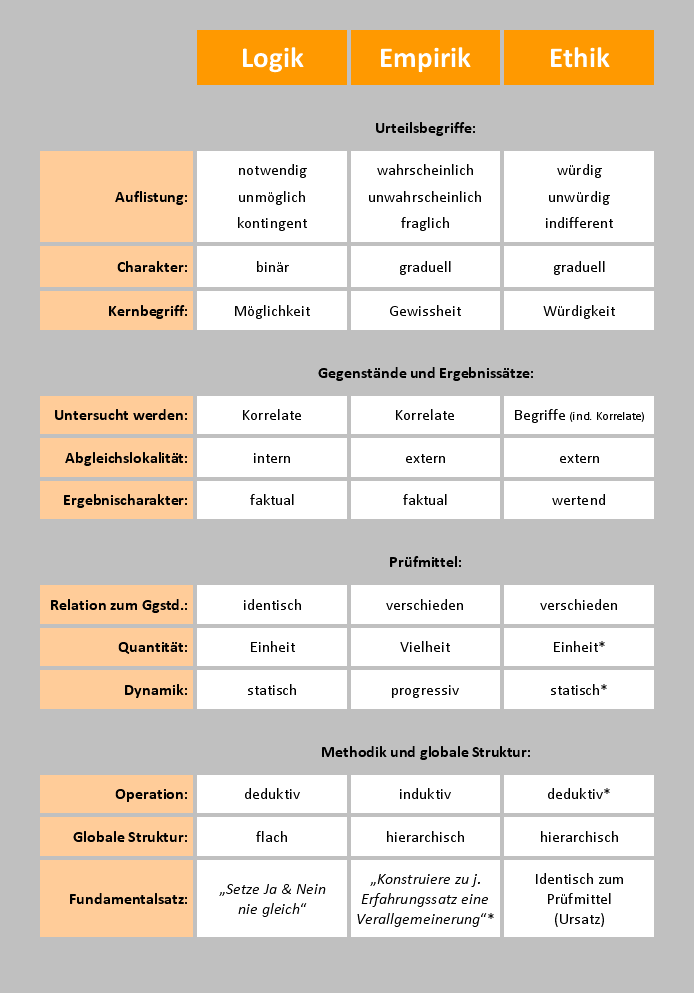

Im Rahmen der dazugehörigen Untersuchung wird sich herauskristallisieren, dass das rationale Erkenntnisvermögen des Menschen aus drei Komponenten besteht, ohne welche er zu keinerlei rationaler Erkenntnis zu gelangen imstande ist, nämlich:

- Logik

- Empirik

- Ethik

Was sich hinter diesen Titeln verbirgt, und warum es außerhalb dieser drei Formen des Urteilsvermögens keine rationale Erkenntnis geben kann, ist nun zu beantworten.

2.0.1 - Tertium non datur

Aus den Ausführungen in der Einleitung folgt, dass sich alle rationale Erkenntnis theoretisch sprachlich repräsentieren lässt. Zu jeder rationalen Erkenntnis lässt sich theoretisch ein Satz formulieren, der diese ausdrückt. (Für die Praxis hingegen sind hier durchaus Probleme denkbar, z.B. ein noch unzulänglicher Entwicklungsgrad der Sprache oder ihres Vokabulars, oder eine zu große Anzahl u.U. subtiler Einzelheiten komplexer Sachverhalte.) Selbst wenn es nicht so wäre, müssten wir ohnehin aus praktischen Gründen die Definition von rationaler Erkenntnis auf mit sprachlichen Mitteln referenzierbare Erkenntnis beschränken, da sonst jeder abstraktiv-dialektische Diskurs sinnlos wäre.

Hierin unterscheidet sich der Begriff der Erkenntnis übrigens vom Begriff der Erfahrung. Erfahrung lässt sich durchaus nicht immer sprachlich wiedergeben, insbesondere, wenn es sich bei ihr um eine unzusammengesetzte, individuelle und einzigartige Erfahrung handelt. Demgegenüber lässt sich zumindest theoretisch jede Erkenntnis sprachlich wiedergeben.

Dies ist nicht verwunderlich, wenn man bedenkt, dass jede Erkenntnis ein Urteil ist (wenn auch nicht jedes Urteil eine Erkenntnis). Urteile lassen sich in Sätzen ausdrücken. - Nun gibt es im Grunde zunächst nur zwei Arten von echten Sätzen:

- Deklarative Sätze (Feststellung oder Leugnung)

- Imperative Sätze (Aufforderung oder Untersagung)

Übrigens: Da Sätze offensichtlich nur Ausdrucksformen sind, geht es strenggenommen eigentlich nicht um Sätze - jedenfalls nicht um solche im linguistisch-grammatischen Sinn -, sondern eben um die in ihnen enthaltenen Urteile (S) und/oder sonstigen Inhalte, bzw. (ontologisch gesprochen) um epistemisch-geistige Korrelate19 oder wesentlichen Teilen dieser. Der Einfachheit halber, und weil auch solche Inhalte von Sätzen eine Rolle spielen, die nicht auf den ersten Blick zur Kategorie der Korrelate gehören und dennoch Inhalte sind, bleibt dieser Artikel dennoch vorerst bei der Verwendung des Lexems des „Satzes“; der Leser möge im Sinn behalten, dass spätestens ab jetzt in der Regel nicht der Satz als bloße äußere Zeichenkombination gemeint ist, sondern der Inhalt derselben.20

Auf der inhaltlichen Ebene und hinsichtlich ihres Zwecks treten die beiden Kategorien auf als:

- Deskriptive Sätze

- Normative Sätze

Warum es nur deklarative und imperative bzw. unter den Allgemeingültigkeit beanspruchenden nur deskriptive und normative Sätze gibt, d.h. ein elementarer Satz entweder deskriptiv oder normativ, bzw. entweder deklarativ oder imperativ ist:21 Entweder ein Satz erfordert eine passive Haltung des Empfängers (Speichern), oder er erfordert eine aktive Haltung (Umsetzen); ein drittes Positives zu Passivität und Aktivität gibt es nicht. - Entweder der typische und primäre Zweck seiner äußeren Konstruktion ist hinsichtlich des Gesamtbestandes der vorausgegangenen Urteile des Adressaten eine Veränderung, die dieser (und sei es auch nur im Sinne einer Erweiterung) eben an diesem Bestand veranlasst, oder aber eine, die er an anderem veranlasst; ein Drittes zu An-diesem-Sein und An-anderem-Sein gibt es nicht. - Entweder, ein Satz „rechnet“ (und sei es auch u.U. fälschlicherweise) mit einer automatischen bzw. determinierten Veränderung der besagten Art, oder er stellt sie freier Entscheidung anheim; ein Drittes zu Determiniertheit und Freiheit gibt es nicht. - Entweder ein Satz hat gesetzt zu werden, oder er hat zu setzen; ein Drittes zu Gesetztheit und Setzendsein gibt es (hier) nicht. - Entweder geht ihm die von ihm referenzierte Wirklichkeit voraus, oder er geht ihr voraus22; ein Drittes hierzu gibt es nicht.23

Was ist mit Fragen? Sind sie nicht eine dritte Form nach deklarativen und imperativen Sätzen? Dies ist zu verneinen, denn Fragesätze sind abgekürzte imperative (und somit theoretisch zu normativen verallgemeinerbare) Sätze. Der Imperativ „Sag mir…“ wird durch die Frageform ersetzt. Nun mag man argumentieren, dass sich ja auch imperative Sätze in deklarative Sätze umwandeln ließen - warum gehen wir dann nicht von einer einzigen Art von Sätzen aus, nämlich von derjenigen der deklarativen? Tatsächlich scheint es, dass man imperative Sätze grundsätzlich in konstatierende Sätze konvertieren kann, vielleicht (z.B. „Gib mir den Ring“: „Es ist gewollt/gewünscht/wichtig/notwendig/unabdingbar, dass du mir den Ring gibst“). Doch die Gegenrichtung ist ebenfalls möglich (z.B. „Er hat mir den Ring gegeben“: „Sieh es als Tatsache an, dass er mir den Ring gegeben hat“). Eine solche Gegenrichtung ist im Falle der Fragesätze ausgeschlossen, denn man kann nicht jeden imperativen Satz in einen gleichwertigen Fragesatz umwandeln. Die Konvertierungen mögen näher betrachtet doch als unvollkommen oder zumindest als von unklarer Vollkommenheit erscheinen,24 würden aber in den meisten Fällen in hinreichender Weise ihren Zweck erfüllen, zudem sind Maß und Art der Unvollkommenheit der einen Konvertierungsrichtung die gleichen wie die in der anderen Richtung. Die Möglichkeit des gleichwertigen Richtungswechsels im Falle der deklarativen und der imperativen Sätze ist ein Indiz dafür, dass wir es bei den Begriffen der Deklarativität und der Imperativität, bzw. bei denen der Deskriptivität und der Normativität mit natürlichen, rein ontischen, einander komplementär ausschließenden und möglicherweise sogar elementaren Begriffen zu tun haben, zu denen sich lediglich Kontextualbegriffe konstruieren lassen, die den Anschein der gegenseitigen Einschließung wecken.25 Derweil zeigt die Unmöglichkeit des gleichwertigen Richtungswechsels im Falle der fragenden und der imperativen Sätze, dass einer der beiden Begriffe den anderen beinhaltet, nicht aber beide sich gegenseitig beinhalten.

Es ist sodann leicht einzusehen, dass der Verstand deskriptive Sätze auf keine andere als auf die folgenden zwei Weisen untersuchen kann: Entweder er vergleicht einen solchen Satz mit eben dem Satz selbst (d.h. seine Komponenten miteinander), oder er vergleicht ihn mit sonstigen Sätzen. Den untersuchenden Vergleich von deskriptiven Sätzen mit sich selbst nennen wir eine logische Untersuchung, und diejenige mit sonstigen deskriptiven Sätzen nennen wir eine empirische Untersuchung. Die Auseinandersetzung mit normativen/imperativen Sätzen gesellt sich nach dieser Aufteilung somit als etwas Drittes hinzu; wir nennen eine solche Auseinandersetzung eine ethische Untersuchung.

Eine einzelne oder aber auch die Gesamtheit aller potentiellen logischen Untersuchungen bzw. das Vermögen hierzu sei Logik, die aller potentiellen empirischen Empirik und die aller potentiellen ethischen Ethik genannt.

2.1 Logik

Die Logik26 kennt in der Untersuchung von Sätzen genau drei Urteile; eine vollständige logische Untersuchung endet ausnahmslos mit einem einzigen dieser drei Urteile:

- notwendig

- unmöglich

- kontingent

Das Zustandekommen dieser Dreiheit ist leicht nachvollziehbar, denn: Entweder ein zu beurteilender Satz beinhaltet einen Widerspruch, dann ist sein angebliches Zutreffen unmöglich. Oder seine Verneinung beinhaltet einen Widerspruch, dann ist sein Zutreffen notwendig. Oder weder er noch seine Verneinung beinhalten einen Widerspruch, dann ist sein Zutreffen möglich, genauer: kontingent27.

Die einzige verbleibende alternative Kombination, die zu diesen dreien scheinbar noch hinzutreten könnte, nämlich, dass sowohl der Satz als auch seine Verneinung einen Widerspruch beinhalten, scheidet natürlich aus, wenn man die Gleichsetzung der Verneinung eines Widerspruchs mit der Bejahung eines solchen vermeiden will.

In genau dieser Vermeidung besteht der Fundamentalsatz der Logik. Dieser lässt sich nicht weiter logisch begründen, sondern begründet selbst die Logik und lautet, dass Ja und Nein sich unter allen Umständen gegenseitig vollkommen ausschließen. Wo dies scheinbar anders ist, ist es eben (zunächst per definitionem, aber nebenbei auch durch präzise und aufmerksame Beobachtung feststellbar) nur einem Anschein geschuldet, welcher wiederum z.B. auf die Uneindeutigkeit einer Satzformulierung oder die Multikonzeptionalität einer Bezeichnung zurückzuführen sein kann.28 Es geht vielmehr um genau die eine Proposition, die gemeint ist, und nicht um ihre äußere Formulierung oder die Menge der Propositionen, die gemeint sein könnten. Sollte die Bezugnahme einer Frage auf mehr als eine Proposition tatsächlich intendiert sein, ist ihre Beantwortung mit direkt aufeinanderfolgender Bejahung und Verneinung, sofern überhaupt korrekt, lediglich als verschmitzt-rhetorische Zusammenfassung sich nach wie vor vollkommen ausschließender Bejahung(en) und Verneinung(en) anzusehen.

Ein Beispiel für Sätze, deren Zutreffen als logisch notwendig zu beurteilen ist, wäre: |Der Schreiber dieses Satzes schreibt (mindestens) manchmal Zutreffendes|

. Die Verneinung wäre, dass es nicht so sei, dass der Schreiber manchmal Zutreffendes schreibt. Dies würde bedeuten, dass er nie Zutreffendes schriebe. Da er den Satz geschrieben hat, wäre mit der Verneinung auch der Beispielsatz nicht zutreffend. Sätze im Indikativ erheben aber immer implizit den Anspruch, zutreffend zu sein (|Es ist zutreffend, dass der Schreiber dieses Satzes...|

). Verneint wäre der Beispielsatz also zugleich zutreffend und nicht zutreffend und enthielte damit einen Widerspruch. Also ist das Zutreffen des Beispielsatzes im Original als logisch notwendig zu beurteilen - auch wenn dies genau betrachtet nicht ganz voraussetzungslos ist.29

Mit der soeben durchgeführten gedankenexperimentellen Verneinung liegt schon das Beispiel für logisch unmöglich zutreffende Aussagen vor. Derweil wäre ein Beispiel für Kontingenz: |Der Schreiber dieses Satzes schreibt manchmal Unzutreffendes|

- Weder die Bejahung noch die Verneinung ergeben einen logischen (d.h. inneren) Widerspruch - auch wenn dies dem Schreiber nicht passen sollte...

Lässt sich an der Gültigkeit der Prinzipien der Logik zweifeln? Zu späterer Gelegenheit soll durchaus darauf eingegangen werden, inwieweit sich die Sinnhaftigkeit der Anwendung von Logik in Zweifel ziehen lässt, oder ob es gar ein grundsätzlicher Fehler ist, sich der Logik „als eines Werkzeugs zu bedienen, um seine Kenntnisse [...] auszubreiten und zu erweitern“30, was, wenn wir mal an den bereits festgestellten Zusammenhang zwischen den Begriffen des Erkennens und des Lernens denken, auf den ersten Blick fraglich erscheinen lassen könnte, dass Logik überhaupt ein Erkenntnisinstrument, folglich, dass sie überhaupt eine Komponente des Verstandes ist. Die Sinnhaftigkeit der Anwendung der Logik und ihr Status sind nun das eine - die Gültigkeit ihrer Prinzipien aber das andere. Was diese betrifft, so kann man diese natürlich nur bezweifeln, wenn man dazu neigt, Ja und Nein (bzw.: Wahrheit und Unwahrheit) für identisch zu halten. Ein geistig gesunder Mensch ist dazu nicht imstande.31

2.2 Empirik

Mit Logik alleine sind allerdings nicht viele Erkenntnisse zu gewinnen, denn die wenigsten Sätze, mit denen der Mensch im Laufe seines Lebens konfrontiert wird, beinhalten in sich oder in ihren Verneinungen einen logischen Widerspruch. Die allermeisten deskriptiven Sätze, die es in der Regel zu beurteilen gilt, sind logisch kontingent. Somit benötigen wir ein Urteilsvermögen, das auf die Analyse dessen, was die Logik sozusagen übriglässt, nämlich kontingente Sätze, spezialisiert ist. Dieses ist das empirische Urteilsvermögen bzw. die Empirik.

Es dürfte nicht sonderlich überraschen, dass die Methode der Empirik zunächst analog zu derjenigen der Logik verläuft, außer dass die Prüfung auf äußere Widersprüche statt auf innere Widersprüche hin erfolgt: Steht ein zu beurteilender kontingenter Satz nicht nur zu seiner Verneinung, sondern auch zu allen etablierten anderen bekannten Sätzen im Widerspruch, erscheint sein

angeblicher Sachverhalt empirisch unmöglich. Steht seine Verneinung zu ihnen im Widerspruch, erscheint sein Sachverhalt empirisch notwendig. Stehen weder er

noch seine Verneinung zu ihnen im Widerspruch, erscheint sein

Sachverhalt empirisch möglich, genauer: empirisch kontingent.

Hier drängen sich verschiedene Fragen auf: 1.) Woher kommen all jene „anderen Sätze“? 2.) Was ist, wenn der Satz einen Widerspruch zu nur einem Teil jener anderen Sätze aufweist, und seine Verneinung einen Widerspruch zu einem anderen, gleich großen Teil jener Sätze? 3.) Was ist mit einem Fall gleich dem letzteren (Nr. 2), wenn sich die besagten Teile in der Größe (oder im Gewicht) geringfügig voneinander unterscheiden? 4.) ... stark unterscheiden?

Zur Beantwortung von Frage Nr. 1 lässt sich sagen, dass sich zunächst feststellen lässt, dass die Sätze, die mindestens vorübergehend in uns entstehen, mannigfaltiger Herkunft sind: (innere und äußere) Sinneserfahrung, zu Wunschvorstellungen führende („niedere“) Neigungen wie Launen, Instinkte und Gelüste, zu harmlos-natürlichen oder auch pathologischen Wahnvorstellungen führende Ängste, das aktive Subjekt mit bewussten oder seine innere Automatik mit un(ter)bewussten rekombinativen Experimenten... manchmal ist für uns ihre Herkunft schlicht nicht identifizierbar oder in Vergessenheit geraten. An anderer Stelle wäre aber auch zu diskutieren, ob ein Teil unserer Sätze nicht angeboren oder in uns oder unseren Erkenntnisapparat von vorneherein fest eingebaut ist bzw. aus der Architektur des „Apparats“ notwendig resultiert.

Wenn wir nun annehmen, dass all diese Sätze zur Anwendung der (noch genauer darzulegenden) Methode der Empirik auf sie zunächst gleichberechtigt nebeneinander stehen, so kristallisiert sich in jedem gesunden, erwachsenen Menschen im Rahmen (und im Fall) der jahrelangen, permanenten und hinreichend konsequenten Anwendung dieser Methode heraus, dass die einzige Kategorie von im Nachhinein hinzukommenden deskriptiven Sätzen, deren Vertreter sich im Spiel des kritischen, widerspruchbasierten Ausschließens langfristig behaupten können, die Kategorie derjenigen Sätze ist, deren Quelle oder Rechtfertigung auf direkte oder indirekte Weise die Erfahrung ist.32 So besteht der Prüfstein der Empirik aus allen Erfahrungs- und allen solchen Sätzen, die beim Abgleich mit Erfahrungssätzen als wahr akzeptiert wurden. Dies wiederum bedeutet, dass jeder neue mit diesem Prüfstein geprüfte und akzeptierte Satz hierdurch selbst zu einem Bestandteil dieses Prüfsteins wird und diesen wie einen Pool erweitert.

Daher nennen wir diese Komponente des Verstandes Empirik, da sie sich mit Sätzen der Empirie, d.h. der Erfahrung, beschäftigt.

Das angesprochene Ausscheiden ganzer Satzkategorien liefert für die Rationalität übrigens nachträglich ein

Erkennungsmerkmal, durch das sich sogar die Bildung eines alternativen gültigen Begriffs von Rationalität anbietet, denn

offenbar lässt sich echte Rationalität daran erkennen, dass Urteile unabhängig von persönlichen Neigungen, Affizierungen,

Emotionen33 und Fremdeinflüssen34 gefällt werden. - Darum, zum Beispiel, nennen wir die auf eine womöglich einzige, lange zurückliegende traumatische Erfahrung zurückgehende Weigerung mancher Menschen, lange Treppen hinabzusteigen oder Brücken zu überqueren, obwohl sich seitdem diese Gebilde unzählige Male als stabil erwiesen haben, mit Recht „irrational“, und zwar selbst dann noch mit Recht, wenn sich, nach einem entsprechenden Kennenlernen der betreffenden Zusammenhänge, die irrationale Haltung für uns als „verständlich“ erweist.

Derweil führen uns die Fragen Nr. 2 bis Nr. 4 zu einem besonderen Charakteristikum der Empirik gegenüber der Logik: Während die Urteile der Logik binärer Natur sind, müssen die Urteile der Empirik einen graduellen Charakter haben. Der Grad der Aussagbarkeit eines empirischen Urteils richtet sich zunächst nach dem Verhältnis der in den obigen Fragen angesprochenen Teile. Das wiederum führt dazu, dass der Pool der Sätze, die von der Empirik zur Beurteilung herangezogen werden, selbst aus Sätzen besteht, die unterschiedliche Grade der Etabliertheit besitzen, so dass das eben erwähnte Verhältnis nicht nur von der Anzahl der Pro- und Contra-Sätze, sondern auch von ihren verschiedenen Gewichten bestimmt zu werden hat.

Darum ist die Benennung der drei Urteile der Empirik, „empirisch notwendig“, „empirisch unmöglich“ und „empirisch kontingent“ präzisierend mit Benennungen zu ersetzen, welche keine absoluten Zuschreibungen assoziieren und Verstärkungen und Relativierungen wie „sehr“, „etwas“ usw. zulassen. Dementsprechend stellen sich die drei Urteile der Empirik so dar:

- wahrscheinlich

- unwahrscheinlich

- fraglich

Das Triplett lässt sich ohne Bedeutungsänderung auch in die Form anderer Bezeichnungen gießen, z.B. „naheliegend“-„abwegig“-„ungewiss“ usw. Aufgrund der eben erwähnten Gradualität muss man sich diese Urteile als Einteilung einer kontinuierlichen Skala vorstellen, die auch in der folgenden Aufstellung je nach Zweck noch als sehr grob eingeteilt ansehen lässt:

Urteile wahrscheinlich: [völlig] sicher (100 %), hochwahrscheinlich (bis 99,9 % | ab > 88,8 %), ziemlich wahrscheinlich (bis 88,8 % | ab > 77,7 %), einigermaßen wahrscheinlich (bis 77,7 % | ab > 66,6 %).

Urteile fraglich: schwach naheliegend (bis 66,6 % | ab > 55,5 %), völlig ungewiss (bis 55,5 % | ab > 44,4 %), leicht fernliegend (bis 44,4 % | ab > 33,3 %)

Urteile unwahrscheinlich: einigermaßen abwegig (bis 33,3 % | ab > 22,2 %), abwegig (bis 22,2 % | ab > 11,1 %), extrem abwegig (bis 11,1 % | ab > 0%), [völlig] ausgeschlossen (0 %).

Zu den Charakteristika der Empirik gehört, wie festgestellt, dass ihr Prüfstein stetig wächst. Dies wirft die Frage auf, aus welchen Sätzen denn der Prüfstein ganz am Anfang, vor dem Beginn der Anwendung der Empirik, bestehe. Bevor wir vorschnell apriorische Grundsätze annehmen, nutzen wir lieber die bereits getroffene Feststellung, dass der Pool aus zwei Arten von Sätzen besteht, nämlich solchen, die direkt mit der Sinneserfahrung einhergehen, und solchen, die nur indirekt mit ihr zusammenhängen, weil solche auf derjenigen der ersten Art lediglich aufgebaut sind, bzw. von ihnen bestätigt wurden. Die Frage lautet also zunächst, wie der Übergang von Sinneswahrnehmung zum etablierten Erfahrungssatz vonstatten geht. Wenn wir uns nun selbst beobachten, stellen wir fest, dass mit unserer Sinneswahrnehmung permanent die Etablierung mindestens eines Teils unserer Erfahrungssätze einhergeht und dieser nicht das Ergebnis unseres bewussten Urteilens ist. Es handelt sich hier um diejenigen Sätze, die unmittelbar unsere Sinneswahrnehmungen repräsentieren: |Ich habe soeben Kälte auf der Haut meiner Hand gespürt|

, |Ich habe eine grüne Fläche gesehen|

, |Ich habe einen hellen Ton gehört|

, |Ich habe eine Stelle gedrückt|

35 usw. Ohne Anlass zweifeln wir an diesen Erlebnissätzen nie, d.h. wir überprüfen sie nicht, auch nicht anhand der Empirik. Permanent entstehen automatisch Erinnerungen an solche mehr oder weniger elementaren Sinneswahrnehmungen. Unter den im Laufe der Zeit hinzukommenden Sätzen sind solche sensualrepräsentativen Erinnerungen36 die erste bzw. innerste Schicht der Erfahrungssätze und somit auch des Prüfsteins.

2.2.1 Auf der Hühnerfarm

Die nächste Frage lautet natürlich, wie der Übergang von dieser zur nächsten Schicht vonstatten geht. Diese nächste und eventuelle darauf folgende Schichten bestehen logischerweise aus Sätzen, die keine Sinneswahrnehmungen repräsentierende Erlebnissätze sind, bzw. keine Erinnerungen an Sinneswahrnehmungen darstellen, sondern etwas repräsentieren, was für die Sinne nicht unbedingt zugänglich ist. - Gegeben sei nun die Situation auf einer Hühnerfarm. Ein grundsätzlich vernunftbegabter, wenn auch außerordentlich erfahrungsarmer Besucher habe nie zuvor - weder direkt noch indirekt - von Hühnern oder Eiern etwas erfahren und beobachtet, wie eine Henne ein Ei legt. Käme ihm zufällig der Gedanke: |Im Inneren des Eis befindet sich etwas Gelbes|

, müsste er, wollte er objektiv sein, das Zutreffen dieses logisch kontingenten Satzes als empirisch fraglich einstufen, denn in seinem Sätzepool befindet sich weder die Erinnerung: |Ich habe ein solches Ei geöffnet und nichts Gelbes darin gesehen|

, noch die Erinnerung: |... und etwas Gelbes darin gesehen|

, d.h. weder der Gedanke noch seine Verneinung könnten einem Widerspruch begegnen.

Nun nehme er ein Ei, das ihm daraufhin aus Versehen auf den Boden falle, so dass die zerbrochene Schale den Blick auf den gelben Dotter freigibt. Ein weiteres Huhn legt ein Ei. Ist darin ebenfalls etwas Gelbes? Soweit sich in seinem Sätzepool kein Satz findet, demzufolge gleichartige Hüllen nicht immer gleichartige Inhalte haben usw., wird der Gedanke, er werde wieder etwas Gelbes finden, keinem Widerspruch begegnen, denn er hat noch nie ein Ei geöffnet, in welchem er nichts Gelbes wahrgenommen hat. Hingegen scheint die Verneinung des Gedankens mit seiner eben gemachten Erfahrung nicht zu harmonieren: |Ich habe ein solches Ei ‚geöffnet’ und Gelbes darin gesehen|

. 100 Prozent seiner relevanten Erlebnissätze scheinen der Verneinung des Gedankens zu widersprechen.

Ist es aber überhaupt ein echter Widerspruch? Zunächst einmal nicht, denn es ist nichts Widersprüchliches darin zu sehen, im ersten Ei gelben Dotter zu finden und im zweiten Ei stattdessen eine lustige Spielfigur. Man mag hierüber aufatmen, zumal uns weitreichende Schlüsse aus einer einzigen Einzelerfahrung zu ziehen mehr als suspekt erscheint. Jedoch auch nach 1000 abweichungslos gelben Dotter aufweisenden Eiern gäbe es zwischen dieser Tatsache an sich und dem Auffinden eines blauen Schlumpfs im 1001. Ei keinen Widerspruch. Wenn die Empirik also überhaupt irgendeinen Widerspruch kennen soll, und das muss sie schon per definitionem, dann werden die Sätze, zu denen ein Widerspruch konstatiert werden kann, offenbar, aufbauend auf den wahrnehmungsrepräsentativen Sätzen der ersten Schicht, für die zweite Schicht konstruiert. Nun können wir keine anderen (oder keine so nahe kommenden) widerspruchsfähigen Sätze denken, die sich aus Wahrnehmungsrepräsentationen bilden ließen, als Verallgemeinerungen dieser Repräsentationen. Um nun rational zu sein, d.h. nicht nach Lust und Laune mal durchgeführt und mal gelassen zu werden, müssen sie von einer Regel abhängen. Hierbei müssen wir die primitivste denkbare Regel annehmen, denn sie muss schon vor aller Erfahrung zur Anwendung bereitstehen. Das geringste Maß, das die Regel an Komplexität oder Differenziertheit aufwiese, benötigte eine Rechtfertigung, zu welcher weder die Logik imstande wäre, noch die Empirik selbst, zumal diese logischerweise nicht ihre eigenen Ur-Grundlagen setzen kann. Die primitivste denkbare Regel ist trivialerweise: Zu jedem konkreten Erfahrungssatz wird eine Verallgemeinerung konstruiert.

Der Verstand unseres „unvorbelasteten“ Farmbesuchers konstruiert also vor dem Hintergrund der 100-Prozent-Lage den verallgemeinernden Satz: |Nach dem Öffnen eines frischgelegten Eis findet man darin etwas Gelbes|

. Da wir es mit Sätzen zu tun haben, die immer auch Urteile sind, lautet der Satz vollständig: |Dass man nach dem Öffnen eines frischgelegten Eis etwas Gelbes darin findet, ist völlig sicher|

. Hierzu würde der Gedanke |Dass ich nach dem Öffnen des nächsten frischgelegten Eis etwas Gelbes darin finde, ist völlig ausgeschlossen|

in der Tat im Widerspruch stehen.

Der scheinbare Haken der Methode taucht wieder auf: Die 100 Prozent können schon mit dem ersten Ei erreicht sein. Wenn nur die erste Henne ohne das Wissen des Besuchers gentechnisch verändert wäre und ein Ei ohne Eigelb gelegt hätte, lautete seine Verallgemeinerung: |Dass man nach dem Öffnen eines frischgelegten Eis etwas Gelbes darin findet, ist völlig ausgeschlossen|

.

Es mag im ersten Moment erstaunen, ja schockieren, dass hierauf der Großteil unseres deskriptiven Denkens beruht. Doch sollte man nicht vergessen, dass der Umfang des Pools flexibel ist und außerdem die Bewertung der Verallgemeinerungen als „völlig sicher“ stets nur vorläufig ist. Im Laufe der Zeit bildet die Empirik Verfeinerungen der primitiven Regel heraus, dies übrigens zunächst unter Einsatz eben derselben primitiven Regel. Erlebt der besagte Besucher der Farm dort ein sehr freches rothaariges Kind, wird er sicher zunächst denken, rothaarige Kinder seien prinzipiell frech. Wenn er bald darauf ein anderes rothaariges Kind sieht, das sehr brav ist, besitzt er einen neuen Erlebnissatz, der lautet: |Dass ich ein rothaariges braves und ein rothaariges freches Kind erlebt habe, ist sicher.|

. Die Verallgemeinerung einer noch immer recht weit am Anfang stehenden, aber korrekt arbeitenden Empirik hierzu lautet: |Dass die Hälfte aller rothaarigen Kinder brav (bzw. frech) sind, ist sicher|

, was bedeutet: |Dass ein rothaariges Kind brav (bzw. frech) ist, ist zur Hälfte sicher|

und somit |... völlig ungewiss|

.

Begegnet er bald darauf einem dritten rothaarigen Kind und erlebt es als brav, ändert sich sein Urteil abermals: |Dass zwei Drittel aller rothaarigen Kinder brav sind, ist sicher|

, was bedeutet: |Dass ein rothaariges Kind brav ist, ist zu zwei Dritteln sicher|

und somit |... einigermaßen wahrscheinlich|

.

Für uns wirkt diese Vorgehensweise nach wie vor unzuverlässig und unvernünftig. Mancher wird den Verdacht hegen, dass der Farmbesucher bei fast jeder neuen Person und jedem neuen Objekt völlig unrealistische Vorurteile über die Kategorie des Objekts und ihre übrigen Vertreter anhäufen werde und mit diesen Vorurteilen schon mangels der vermutlich meist kümmerlichen Anzahl von Kategorievertretern auch den Rest seines Lebens unvermeidlich verbringen werde. Seine konsequente Anwendung dieser Prinzipien der Empirik vorausgesetzt, ist dem jedoch keineswegs so, denn zu seiner Sinneswahrnehmung gehört ja auch die innere Wahrnehmung (Introspektion) und somit die Wahrnehmung seines eigenen Urteilens und seines Sätzepools. Schon seine Erfahrung mit dem zweiten rothaarigen Kind, die von der Erfahrung mit dem ersten abwich, erzeugt den Erfahrungssatz: |Dass das Urteilen aufgrund nur des ersten Exemplars einer Kategorie nie völlig sicher ist, ist völlig sicher|

. In der weiteren Entwicklung wird auch der Wiederholung eines ersten gemeinsamen Auftretens zweier beliebiger Phänomene prinzipiell Ungewissheit beigemessen, in einer weiteren Phase wird auch hier differenziert, und irgendwann bildet sich als Grundsatz auch das Prinzip der höhergradigen Form von Induktion heraus, welches sich übrigens in diesem Lichte, entgegen der naheliegenden Annahme, als nicht-apriorisch37 erweist: |Je häufiger sich etwas unter bestimmten Umständen wiederholt hat und je weniger Ausnahmen hiervon bekannt sind, desto wahrscheinlicher ist sein erneutes Auftreten, wenn die genannten Umstände sich erneut ergeben|

.38 39 Auch dieses erfährt irgendwann Differenzierungen, z.B. je nach dem, ob gerade Belebtes oder Unbelebtes betrachtet wird, und je nach Art des Belebten oder Unbelebten etc. - Solche Sätze, d.h. Sätze, die das Urteilen zum Gegenstand haben, legen sich als dritte Schicht des Prüfsteins über seine zwei anderen Schichten. Diese dritte Schicht ist es denn auch, in welcher sich in fortgeschrittener Empirik Sätze etablieren wie, dass Sätze mit Wunschdenken, Affizierungen, Launen, Instinkten oder Gelüsten etc. als bloßem Ursprung ohne Weiteres haltlos sind.

So vergrößert sich der Prüfstein der Empirik nicht nur immer weiter, sondern verfeinert sich sukzessive und wird immer komplexer und differenzierter. Empirik ist also ein autoregulatives System, und im Laufe der Zeit kristallisiert sich - sozusagen in natürlicher Auslese - eine Reihe von stabilen Grundsätzen heraus, die für jede ausgereifte Empirik konstitutiv sind.

Da die Beschränkung auf die Kernempirik sichtbarerweise mit einem recht unbrauchbaren Intellekt einhergehen würde, ist es sinnvoll, die Empirik erst in ihrer voll ausgereiften Form zur Triade des menschlichen Urteilsvermögens zu rechnen - ohne allerdings zu vergessen, in welchen Ursprüngen und Grundlagen ausgereifte Empirik wurzelt. In den ihren Bereich betreffenden Zusammenhängen, in denen die nachträglich herausgebildeten Grundsätze nicht anwendbar sind, kommt sie denn zwangsläufig wieder in ihrer Rohform zum Einsatz (Fallbackverfahren). Dies ist beispielsweise der Fall, wenn unsereiner praktisch bei jedem menschlichen Gegenüber davon ausgeht, dieses besitze ein Bewusstsein, obwohl er in seiner persönlichen Erfahrung nur ein einziges Exemplar jemals als Bewusstsein besitzend erlebt hat, nämlich sich selbst.

2.3 Ethik

Die wohl am meisten ignorierte und unterschätzte Komponente der menschlichen Vernunft, die außerdem von den meisten Menschen gar nicht erst zu ihr gezählt wird, obwohl sie zweifellos zu ihr gehört, ja sogar das Oberhaupt der rationalen Triade ist, ist das ethische Urteilsvermögen. Weitere Namen, die sich als Bezeichnungen für das ethische Erkenntnisvermögen in Erwägung ziehen lassen (oder kraft des kollektiven Unterbewusstseins sogar schon eingebürgert haben) sind: Gewissen, Herz, sittliche Ratio, praktische Vernunft, sittlicher Intellekt.

Der Anwendungsbereich der Ethik ist per definitionem die Untersuchung normativer Sätze. Das sagt noch nichts bzw. nicht direkt etwas darüber, welche grundsätzliche Abgleichsmethode die Ethik anwendet, um die Wahrheit eines normativen Satzes zu erkennen.

2.3.1 Zum Wesen normativer Sätze

Zunächst einmal ist das Wesen des normativen Satzes zu klären, bzw. worin er sich vom deskriptiven Satz essentiell unterscheidet. Deskriptive Sätze sind so aufgebaut, dass, wenn wir sie akzeptieren, wir zugleich annehmen, dass sie etwas, dem Tatsächlichkeit bzw. Faktizität (von der wir einen Elementarbegriff haben) zukommt, akkurat „abbilden“. Wir sagen darum, dass sie auf die Wirklichkeit oder ein Faktum zutreffen. Sätze mit dieser angenommenen Eigenschaft sind das Ziel alles deskriptiven Räsonierens. So einwandfrei eine logische oder empirische Beweisführung und so hoch oder vollkommen die Notwendigkeit, die sie dem Zutreffen eines Satzes zuordnet, sein mögen – wenn wir aus irgendeinem Grund davon ausgehen müssten (so schwer das vorstellbar ist), dass der Satz kein Faktum abbildet, würden wir jene Notwendigkeit ignorieren und ihn verwerfen. Das Maß ist hier von der Intention her das Faktum und wird nur im Falle seiner fehlenden direkten Zugänglichkeit aufgrund dieses Fehlens mit epistemischen Korrelaten als stellvertretender Prüfstein ersetzt. Gemäß der zwischen deklarativen und imperativen Sätzen herrschenden Dichotomie des Gesetztwerdens und Setzens verhält es sich bei normativen Sätzen umgekehrt dazu: Ein normativer Satz ist so aufgebaut, dass nicht er am Faktum, sondern das (gedachte oder echte) Faktum an ihm gemessen wird. Während die objektive Akzeptabilität eines deskriptiven Satzes davon abhängt, dass er auf die Realität zutrifft, hängt nun also die objektive Akzeptabilität der (aktionalen) Realität davon ab, dass sie auf den normativen Satz zutrifft. Ist dies nicht der Fall und hat zuvor das vollkommen rationale Subjekt den normativen Satz akzeptiert und verinnerlicht, verwirft es die (potentielle oder aktuale) Realität. Während das Verwerfen eines deskriptiven Satzes darin besteht, sich seiner Konstruktion und Speicherung zu enthalten, besteht das Verwerfen einer potentiellen oder aktualen Realität darin, ihre Herbeiführung zu unterlassen, diese zu verhindern und/oder ihre Rückgängigmachung anzugehen.

Sätze, an deren Struktur man diese maßstabhafte Funktion erkennt, und die hierin von den abbildenden Sätzen unterscheidbar sind, kennen wir sprachlich als Sollen- bzw. Müssen-Sätze, also Sätze z.B. der Form „X soll sein“ oder „X muss sein“. Da die Verben des Sollens und Müssens mehrdeutig sind und z.B. nicht das natural-kompulsive Müssen gemeint ist, ist in der Regel die folgende Form vorzuziehen: |X ist <Urteilsbegriff>|

, wobei <Urteilsbegriff> einer der folgenden drei komplementären Begriffe ist:

- obligat („ethisch notwendig“)

- verwerflich („ethisch unmöglich“)

- indifferent („ethisch kontingent“)40

Solche Sätze sind auf der rein intellektuellen Ebene die einzigen, die direkt von imperativen Satzkonstrukten vertreten werden können, oder diejenigen, die am direktesten von Imperativkonstrukten vertreten werden können. Das äußert sich darin, dass sich aus keinem deskriptiven Satz, aber aus jedem normativen Satz direkt ein Imperativ folgern lässt: Eine grundsätzliche und allgemeingültige Folgerung A ist B, also tue X!

ist ohne Weiteres offensichtlich völlig unnachvollziehbar; hingegen wird jeder die Folgerichtigkeit der trivialen Verknüpfung X zu tun ist obligat, also tue X!

ohne Weiteres erkennen, obwohl die beiden verknüpften Sätze nicht miteinander identisch und zudem sehr verschiedenartig sind. Wenn uns also Konstrukte wie im ersten Folgerungsmuster folgerichtig scheinen, wie z.B. Der Stift schreibt nicht mehr, also wirf ihn weg!

, dann ist der normative Satz lediglich sprachlich unsichtbar, und doch ist er es und nicht der deskriptive Satz, auf dem der Imperativ beruht. Unausgesprochen und der unterbewussten Assoziation überlassen ist hier gar ein ganzer syllogistischer Zusammenhang41, der normative Sätze einbindet, von denen nicht jeder es ist, auf welchem der Imperativ direkt beruht, aber auf jeden (von Irrationalität freien) Fall derjenige, der besagt: Dass du ihn wegwirfst, ist obligat.

Ohne normative Vorannahme(n) bzw. nach ihrer Neutralisierung wirkt die Folgerung sinnlos bzw. unsinnig: Funktionslose Stifte zu behalten oder wegzuwerfen, ist in jedem Fall indifferent, und dieser Stift ist funktionslos. Also wirf ihn weg!

42 Jeder normative Satz und nur ein solcher kann also einen Imperativ direkt begründen und hierdurch von einem imperativen Satz direkt vertreten werden.

Was aber ist der Grund dafür, dass Imperativsätze so gut zu normativen Sätzen passen, obwohl sie voneinander verschieden sind (sonst könnten sie in keiner trivialen Folgerung aufeinander aufbauen), nicht aber zu deskriptiven Sätzen? Und wieso ist die umgekehrte Richtung („Tue X, also ist X zu tun obligat.“) nie möglich? Diese Unmöglichkeit spricht übrigens als weiterer Punkt für ihre signifikante Verschiedenheit voneinander, allerdings ohne dass diese Verschiedenheit alleine als Erklärung der Unmöglichkeit hinreicht. Am besten lässt es sich wohl erklären, indem man Imperative nicht als Korrelate oder direkte Korrelatträger, sondern als Akte auffasst43.

So wie ein gültiger deskriptiver Satz einem Faktum folgt und nicht umgekehrt, und seine Gültigkeit letztlich von seiner Übereinstimmung mit dem Faktum abhängig ist und nicht umgekehrt, so folgt ein gültiges Faktum einem normativen Satz und nicht umgekehrt, und ist seine Gültigkeit von seiner Übereinstimmung mit dem normativen Satz abhängig und nicht umgekehrt. Der Imperativ, als Akt aufgefasst, ist offensichtlich nichts als die Initiierung der Herstellung eines (i.d.R. aktionalen) Faktums und in dieser Funktion ein Teil desselben. Hierdurch folgt er dem normativen Satz wie der Rest des Faktums, und ist seine Gültigkeit genau so vom normativen Satz abhängig, wie die Gültigkeit des restlichen Faktums von ihm abhängig ist, was zusammengenommen bedeutet, dass er aus dem normativen Satz in der gleichen Weise folgt.

2.3.2 Was ist der eigentliche Untersuchungsgegenstand?

Angesichts dieser Sachlage könnte nun jemand auf die Idee kommen, anzunehmen, dass das ethische Urteilsvermögen keine normativen Sätze zum typischen Untersuchungsgegenstand haben sollte, sondern aktuale oder potentielle Fakten oder eben die Realität, also bloß das, was potentiell zutrifft, was beim deskriptiven Urteilen der deskriptive Satz und hier das Faktum ist. Während sich das ethische Urteilsvermögen vergleichend und differenzierend mit bloßen Fakten auseinandersetzt, könnte das maßstabhafte Ideal, das aus den normativen Sätzen besteht, also sozusagen der „normative Geist“, ja genauso in einer gewissen Verborgenheit liegen wie die „Realität an sich“ des deskriptiven Urteilsvermögens. Dass das einen Untersuchungsvorgang jeweils abschließende ethische Urteil das Übereinstimmen oder Abweichen des Faktums von jenem nicht direkt erkennbaren „Gesetz“ akkurat repräsentiert, wäre genauso letztlich bis zu einem gewissen Grad sozusagen eine Vertrauenssache, wie es in umgekehrter Richtung beim deskriptiven Urteilen der Fall ist. Auch für die Frage, ob eine Handlung, in welcher das jeweilige potentielle oder aktuale Faktum bestünde, auf innere oder aber auf äußere Widersprüche mit anderen Handlungen zu untersuchen wäre, was ja zunächst aufgrund der fehlenden vom deskriptiven Intellekt bekannten Dichotomie (Logik und Empirik) unklar ist, gäbe es eine Antwort: Theoretisch könnte man alle potentiellen Handlungsfakten auf innere Widersprüche untersuchen, um im Fall eines solchen Widerspruchs ihre (vordergründige) Verwerflichkeit und die Obliganz44 ihrer Negation festzustellen (hierbei müsste wohl der involvierte Willensentschluss als Mitkonstituente eines aktionalen und hierdurch relevanten Faktums berücksichtigt werden, wie z.B. in Kants Lehre), so dass sich hierdurch eine Untermenge „gültiger Fakten“ herauskristallisiert, die vielleicht als Prüfstein zur empirikanalogen Untersuchung der übrigen potentiellen Fakten referenziert werden könnte.

So verlockend dieser Gedanke sein mag, so wenig zielführend ist er jedoch (abgesehen davon, dass er einem relativ primitiven und gewagten Analogieschluss zwischen zwei sehr verschiedenen Bereichen der Erkenntnis entspringt und zudem unserer Definition des ethischen Urteilsvermögens als dasjenige, was normative Sätze zum Untersuchungsgegenstand hat oder wenigstens als Instrument seiner Untersuchungen einsetzt, widerspricht). Denn aktuale Fakten (seien es aktionale oder sonstige) können sich als Fakten gar nicht widersprechen, weder ein Faktum sich selbst, noch eines mit anderen Fakten, denn dann wären sie keine Fakten. Und die Untersuchung potentieller Fakten auf innere oder äußere Widersprüche untereinander ist bereits das Geschäft von Logik und Empirik (zumal deskriptive Sätze nichts anderes als potentielle Fakten sind) und führt allenfalls zur Erweiterung der Kenntnis wiederum des Reichs der Fakten, nicht aber des normativen Geistes, dessen Identifizierung mit dem Faktenreich offensichtlich unsinnig wäre. Selbst unter der dezidierten Bedingung, dass nur solche deskriptiven Sätze verglichen werden, in denen der Wille eine Rolle spielt, sofern dieser als rein kausaler Faktor aufgefasst wird, ist nicht zu sehen, wie Widersprüche unter ihnen zu etwas anderem als zu genuin deskriptiven Urteilen führen sollen.45 Auch schon praktisch wäre das Unterfangen schier unmöglich, alle potentiellen Handlungsfakten zu durchforsten, um sie auf innere Widersprüche zu untersuchen.

2.3.3 Erster Anlauf zur Rekonstruktion des normativen Geistes

So

bleibt nichts anderes übrig, als vom Reich der potentiellen und

aktualen Fakten als Untersuchungsgegenstand bis zur Auffindung des

Maßstabs abzusehen und den normativen Geist anhand seiner selbst

zu erschließen, d.h. unter seinen Sätzen eine selbstevidente bzw. a

priori gültige Kernteilmenge zu suchen, so dass die zum Abgleichsmaßstab

für alle übrigen potentiellen Elemente des normativen Geistes dienen

kann. Höchstens erst nach dem Feststehen der Gesamtheit der jeweils

relevanten gültigen normativen Sätze sind wir überhaupt in der Lage,

Fakten, ob potentielle oder aktuale, zu beurteilen, nämlich dann durch

einfachen Abgleich mit den feststehenden normativen Sätzen (und nicht

mit sich selbst oder anderen Fakten). Jenen Kern zu finden dürfte,

anders als bei Fakten mit ihren unendlichen Kombinationsmöglichkeiten in

ihrer Form „X ist/hat Y“, bei normativen Sätzen viel besser möglich

sein, zumal im Verhältnis dazu die Menge der Möglichkeiten, einen

inneren Widerspruch im Satz oder seiner Negation aufzuweisen, bei der

Form |X ist obligat/verwerflich/indifferent|

offensichtlich nur

einen winzigen Bruchteil jener Menge darstellen wird. X muss einfach den

Urteilsbegriff |obligat| oder den Urteilsbegriff |verwerflich| a priori

enthalten.

Am offensichtlichsten ist dies der Fall, wenn X mit dem Urteilsbegriff – ganz trivial – weitestgehend identisch ist: |Obligates ist obligat|

, |Verwerfliches ist verwerflich|

.

Naheliegend ist hier der Einwand, man könne mit diesen Sätzen nichts

anfangen, weil sie Tautologien darstellten und in dieser Eigenschaft

keinen Prüfstein für irgendetwas abgeben könnten. Der Einwand würde aber

übersehen, dass das Prinzip, auf das er sich beruft, dem Bereich des

konspektiven Denkens und somit der Auseinandersetzung mit deskriptiven Sätzen entnommen ist, und es keinen Beweis dafür gibt, dass er im Bereich des rein ethischen Denkens und somit auch für normative Sätze gelten kann. Es ist richtig, dass tautologische Beschreibungen

nicht weiter bringen; doch die Zuordnung von Obliganz oder

Verwerflichkeit ist gar keine Beschreibung, keine Mitteilung oder Nachzeichnung einer

Erfahrung, sondern ein reines, wertendes Urteil a priori. Mit einem deskriptiven Satz endet ein Denkprozess, mit einem normativen Satz beginnt er (im Idealfall).

Freilich lässt ein sprachlicher Faktor, nämlich die indikative Ist-Verknüpfung, welche ein deklaratives

Sprachkonstrukt herstellt, den normativen Satz deskriptiv aussehen.

Davon sind, so sehr es manchen überraschen mag, strenggenommen auch

Sollen-Satzkonstrukte betroffen, sofern diese inhaltsgleich sind,46

da auch sie ein Prädikat beinhalten, das in dieser Hinsicht nichts

Anderes bewirkt. Jedes Verb bedeutet ein (allgemeines oder spezielles)

Sein, so dass der Indikativ den Sollen-Satz lediglich zu einem

speziellen Ist-Satz macht. Auch auf der intentionalen, kognitiven Ebene

lässt sich dafür eine zweifelsfreie Bestätigung finden: Mit einem Satz

in der obigen Form wollen wir vielleicht jemanden dazu bringen, eine

bestimmte Sache zu tun oder zu lassen, doch beabsichtigen wir

offensichtlich, dies zu bewerkstelligen, indem wir ihn glauben machen wollen, dass X das Urteil tatsächlich

zukommt, weil wir meinen oder hoffen, dass er sein Verhalten vielleicht

auf eine solche Art von vorgeblichen Fakten gründet. – Dies ist jedoch

kein Grund, den normativen Satz grundsätzlich als bloße Subkategorie des

deskriptiven Satzes zu marginalisieren und normative Sätze als von

derjenigen des deskriptiven Satzes unabhängig existierende,

eigenständige Kategorie von Sätzen zu verleugnen.

2.3.4 Funktion und Effekt der Deskriptivierung

Vielmehr sollte es nicht verwundern, dass sich zu jedem normativen Satz (der vom imperativen Sprachkonstrukt nur uneindeutig repräsentiert wird, wobei andererseits auch die Eindeutigkeit deskriptiver Formen für Faktuales mal dahingestellt sei) ein deskriptiver Satz konstruieren lässt, zumal nichts dagegen spricht, dass wie der Zweck eines solchen ist, einen realen Gegenstand (z.B. eine vorliegende Mütze) zu beschreiben (z.B. als ledern), er auch geeignet ist, einen ideellen Gegenstand (z.B. die Idee der Primzahl oder eine nur erhoffte Umarmung) zu beschreiben, und nichts dagegen spricht, dass ein solcher ideeller Gegenstand letztlich in einem bloßen, non-assertorischen und somit in gewisser Hinsicht simplen Begriff besteht. Es ist lediglich der Fall, dass wir einen solchen, sofern er ein Handlungsbegriff ist und auf seiner Hauptebene jenseits von Beliebigkeit und Willkür die Instanz eines normativen Urteilsbegriffs aufnimmt (und dadurch zu einem sogenannten thick concept wird), einen subjektiven normativen Satz oder ein ethisches Korrelat nennen. Ein deskriptiver Satz kann dann in Bezug auf einen solchen „aufgeladenen“ Handlungsbegriff insbesondere als das epistemische Resultat eines geistigen Auges Betrachtung gelten, analog dazu, dass er in Bezug auf empirische Objekte als das Resultat eines sinnlichen Auges Betrachtung gilt. Eingeräumt sei, dass ein diesen Begriff beschreibender deskriptiver Satz strenggenommen (bzw. oberflächlich betrachtet) kein normativer Satz ist, sondern die faktizistische Einhüllung eines solchen. In der Einhüllung schlägt sich aber lediglich die Annahme nieder, dass die betrachtete begriffliche „Realität“ genauso objektiv wie eine äußere Realität sei, mithin, dass der jeweilige Handlungsbegriff in jedem ideal verfassten Intellekt mit dem von dem Satz prädizierten Werturteil notwendig (aber nicht unbedingt assertorisch) einhergehen würde. Der normative Satz ist gleichwohl im Inneren der Hülle enthalten und das für uns Wesentliche an dieser speziellen Art von deskriptiven Sätzen, so dass diese nach ihm benannt werden und den übrigen deskriptiven Sätzen dichotomisch gegenübergestellt werden können.47 48 Darum seien fortan mindestens im Zusammenhang einer solchen Gegenüberstellung, wenn dieser nichts anderes festlegt, mit „deskriptiven Sätzen“ alle Faktualkorrelate abzüglich solcher gemeint, die lediglich Umhüllungen ethischer Korrelate sind, so dass ihnen letztere vollständig gegenüberstehen.